噩耗传来!

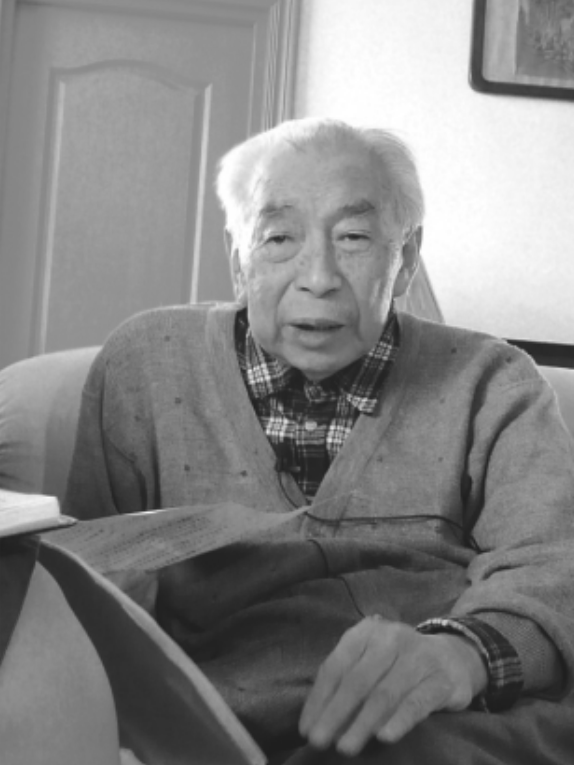

2022年4月6日12时,中国科学院院士,著名化工专家,天津大学教授余国琮在津逝世,享年100岁。

遵照先生本人及家属意愿,丧事一切从简。

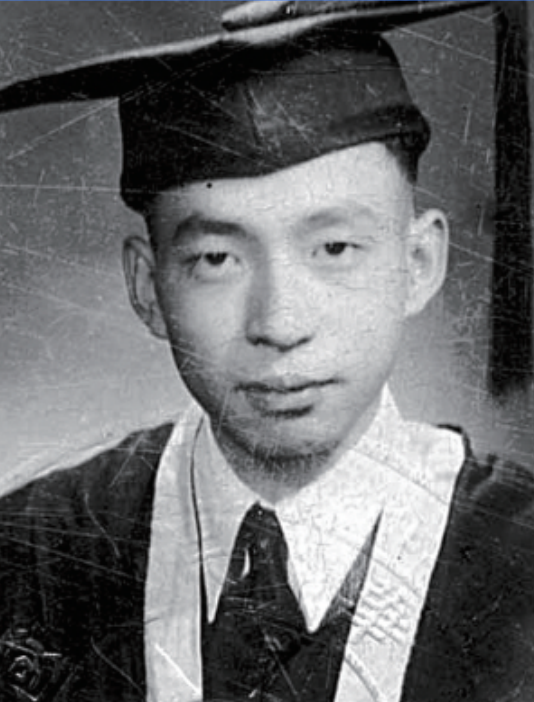

余国琮,化学工程学家,祖籍江门台山,1922年11月18日出生于广州,1943年毕业于西南联合大学化工系,1945年起先后在美国密歇根大学、匹兹堡大学攻读硕士、博士学位,毕业后在匹兹堡大学任教,1950年入选美国科学家名录,同年夏冲破重重阻力,毅然返回祖国,是首批留美归来学者之一。1952年起在天津大学化工系工作,1953年加入中国民主促进会。1991年当选为中国科学院院士。

余国琮是我国精馏分离学科创始人、现代工业精馏技术的先行者、化工分离工程科学的开拓者,长期从事化工分离科学与工程研究,在精馏技术基础研究、成果转化和产业化领域做了系统性、开创性工作。他提出了较完整的不稳态蒸馏理论和浓缩重水的“两塔法”,解决了重水分离的关键问题,为新中国核技术起步和“两弹一星”突破作出了重要贡献。他面向我国经济建设重大需求,开展大型工业精馏塔新技术研究,奠定了现代精馏技术的理论基础,形成了“具有新型塔内件的高效填料塔技术”,完全打破了国外技术的垄断,有力促进了我国石化工业跨越式发展。他致力于化工基础理论研究,提出汽液平衡组成与温度关系理论的“余-库”方程,开创了计算传质学新研究领域,引领了化工分离学科领域发展。

他是我国杰出教育家,是我国首批博士生导师,先后培养了博士生、硕士生近百人,为我国化工领域输送了大批专业人才。曾获得全国科学大会奖、国家科技进步奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、国家级教学成果一等奖等奖项,并荣获全国五一劳动奖章和全国优秀科研工作者、天津市特等劳动模范等荣誉称号。

作为科研工作者,余国琮始终牢记1959年周恩来总理视察天津大学时让他为了祖国的荣誉一定要生产出自己的“重水”嘱托。“争一口气”也成为他人生的信念。他常说,“我不仅仅要自己争一口气,更要把‘争一口气’的精神传承下去,让更多的年轻人面对发达国家控制高新技术进口中国的现象,继续为中国‘争一口气’!”

作为教师,85岁那年,余国琮先生还坚持给本科生上一门“化学工程学科的发展与创新”的创新课;90岁仍然在指导博士生;97岁还在伏案工作撰写理论书籍……而“要有报效国家的远大志向”“要踏踏实实做好自己每一天的工作”是他对青年人的希望。

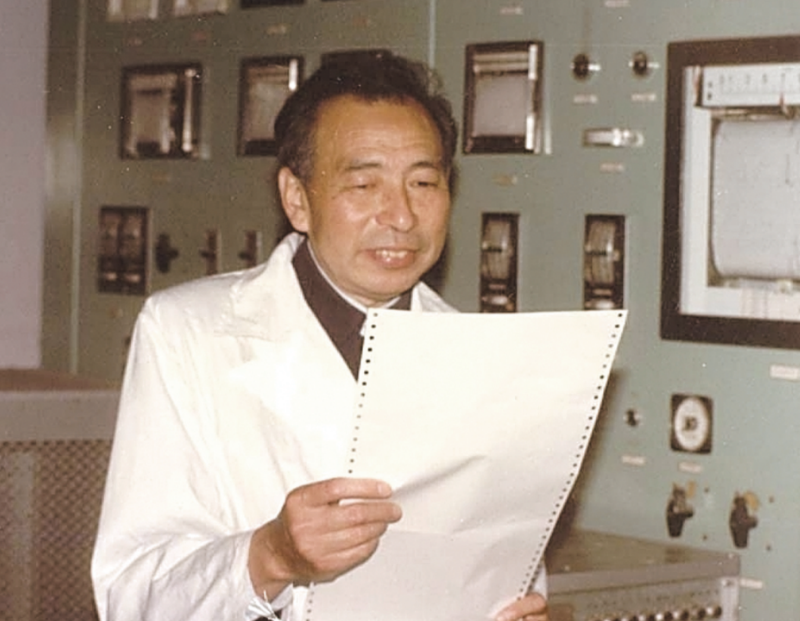

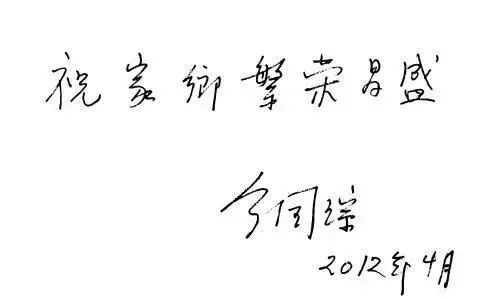

余国琮院士访谈录 2012年 江门日报记者曾到天津采访余国琮院士 虽然余老当时已经90岁高龄 虽然离开家乡已经80多年 但他依然可以熟练地跟记者说起家乡话 令人不由自主地想起一句古诗: 乡音无改鬓毛衰 小编整理了其中一些访谈内容 带大家走近余院士! 首批留美归来的学者之一 【在美国的余国琮,可以用“前程似锦”来形容,当时他除主讲本科生及研究生多门课程并指导毕业论文外,还进行了化工热力学及蒸馏理论的研究,发表了多篇论文,并被吸收为Sigma Xi等三个荣誉学会的会员。面对骄人的成就和荣誉,余国琮没有陶醉,1950年8月,他以到香港探亲为名,避开美国政府的注意,毅然返回祖国,是首批留美归来的学者之一。】 江门日报:能给我们说说当时的情况吗? 余国琮:我祖籍广东台山,但从我祖父那一代就在广州谋生。我的小学和初中都是在广州度过的。1938年,日本人攻占了广州,我跟父母逃难到了香港,高中是在香港上的。高中毕业后,我考上了西南联合大学(在昆明)化工系,1943年毕业后到重庆工作,1944年出国留学,1945年毕业于美国密歇根大学研究生院,获硕士学位,1947年毕业于美国匹兹堡大学研究生院,获博士学位。在1947至1950年间,我在美国匹兹堡大学任讲师、助理教授。 △1943年夏天,余国琮从西南联合大学化工系毕业,获工学学士学位。一年之后,他赴美国密歇根大学研究生院就读。(翻拍) 本来,我的人生也算是一帆风顺的,但有一件事始终让我难以释怀:当时日本侵略中国,战乱不断,飞机的轰炸声吓得人们四处逃难,而我一位哥哥,让日本人的战机炸死了!我父母一共生育了8男1女9个孩子,我是父母最小的孩子,哥哥姐姐都很疼我,我们的感情很深。哥哥的不幸去世,让我深深地铭记着国仇家恨,总想通过自己的力量让祖国变得强大,不再受人欺负。 在美国匹兹堡大学任教期间,我就联合了很多地下党员在美国留学生中宣传抗日,并跟一批志同道合的留学生于1949年6月18日在匹兹堡成立了“留美科学工作者协会”,有从美国各地来的代表60多人参加,当时我是助理教授,利用职务之便向学校要课室开会,大家一起研究国内的形势,商量回国,报效国家。在那期间,我一直进行化工热力学及蒸馏理论的研究,发表了多篇论文,并被吸收为Sigma Xi等三个荣誉学会的会员。 在当时,美国浓郁的学术氛围和优越的科研条件并没有让我忘记自己的理想,我魂牵梦萦的依然是饱经苦难的祖国。 机会终于来了!1950年8月,我以赴香港探亲为名,避开美国政府的注意,返回祖国,成为首批留美归来学者之一。 当时我只有一个想法:只有祖国强大了,人民才不会受人欺负,我为祖国的科学研究作贡献,我的亲人、我的同胞才能扬眉吐气。正是被这种想法激励着,所以,我义无反顾地回来了,我对工作充满了热情,充满了斗志! 致力于蒸馏理论和技术研究 【余国琮长期从事化工分离科学与工程研究,特别在蒸馏理论和技术方面,取得了重大成果。上世纪80年代,他提出大型蒸馏过程的三维模拟新途径,同时还发展出具有新型塔内件的填料塔技术,开拓了面向企业的应用研究,使其成果在工业生产中得到广泛应用。】 江门日报:您是我国蒸馏学科的开拓者之一,您的研究成果成功地改造了在石化及化工工业中的大量蒸馏塔,取得显著效果与巨大经济效益。能不能跟我们分享一下您的奋斗历程,还有您的成功经验? 余国琮:我觉得从事科学研究,没有任何成功的窍门,唯一的法宝就是坚持。不管是在国内上学还是在国外求学、工作期间,我都坚持理论与实验相结合,通过实际的数据来说明问题、解决问题。 1950年我回国后,应北方交通大学校长茅以升的邀请,到该校唐山工学院成立不久的化工系任教授并兼系主任。1952年夏,院系调整,我随北方交通大学唐山工学院化工系一起,调任天津大学化工系教授。除担任繁忙的教学工作外,还负责筹建“化工机器与设备”专业。 △1952年夏,余国琮调任天津大学化工系教授,除担任繁忙的教学工作外,还负责筹建化工机器与设备专业。(翻拍) 上世纪60年代,我是国家重点项目蒸馏学科的负责人,我们瞄准国防科技前沿承担重水科研的艰巨任务。当时周恩来总理亲自来到我们的实验室鼓励我,让我很受鼓舞。后来,天津大学的重水蒸馏研究取得了重大的成果,获1978年全国科学大会奖。 上世纪70年代起,石化、化工等工业生产设备日趋大型化,设备的模拟放大成为急待解决的问题。经过多年努力,我也与时俱进地提出了更为完善的三维非平衡混合池的蒸馏塔模型,开拓了过程与设备合一的模拟放大新途径。 1982年,经教育部批准,由我负责筹建天津大学的化学工程研究所。虽然难度不少,但我坚持下来了,1983年建所之后,由我担任所长。研究所充分发挥了科研基地的作用,蒸馏学科各个方面的研究在短短几年内有了很大发展,包括蒸馏过程与设备的模拟、高效蒸馏塔设备、不稳态蒸馏过程、节能蒸馏技术以及蒸馏传质学等重要领域,成为我国蒸馏学科的研究中心。 1991年,由国家计委投资在天津大学成立化学工程联合国家重点实验室蒸馏实验室,由我担任主任并向国内外开放。也是在这一年,我当选为中科院院士。 △余国琮在实验室。他认为成功没有捷径可走,唯一的途径就是坚持。(翻拍) 我觉得一个人要在事业上取得进步,家长的影响很重要,个人能否吃苦也决定了他能否成才。对于青少年来说,现实中的磨难与苦头,恰是他成功的基石,不管是在事业上,还是学习上,我都是这样激励自己,也是这样激励我的孩子的。 对学生严格要求 【余国琮在教书育人的岗位上辛勤耕耘了大半个多世纪,他坚持在教学第一线,从事化工专业的教学工作,尤其重视基础课的教学。他是我国首批博士生导师之一,至今已培养出硕士生、博士生百多人。】 江门日报:我们知道,您曾在国内外学术刊物上发表论文200多篇,主编《化学工程词典》、《化学工程手册》等工具书和专著、教材8部,至今已带出了100多名研究生、博士生,请问您与学生是怎样相处的? 余国琮:在进行科学研究之余,我的最大工作就是教书育人,从事化工专业的教学工作。我比较重视基础课的教学,至今已送出本科毕业生28届,这些高层次的学术人才相继成为国内外知名的化学工程专家和国家现代化建设的栋梁之才。 至今为止我带出来的硕士生、博士生有100多名了,不管毕业多久,他们都习惯叫我余老师。我跟学生的关系很好,有的学生毕业后遇到难题,还会打电话来跟我讨论,甚至上门来拜访。 师生的关系跟父子关系差不多,我对自己的孩子要求很严格,对学生也是。我与妻子育有一子一女,我们努力工作做好自己的事,同样我也要求他们努力学习做好自己的份内事。两个孩子都很争气,在天津大学毕业后,都拿了奖学金到海外留学了。 曾回过三次江门 【虽然不在家乡出生,也不在家乡长大,但提起家乡,余国琮有种与生俱来的亲切感。】 江门日报:您一共回过几次家乡?家乡给您的印象怎样? 余国琮:我一共回过3次江门,其中有一次在台山乡亲、当时的台山市政协主席黄小玲女士的穿针引线下,我们回到了台山一个叫南岭村的小村子,那是我的祖先居住的地方。祖屋已经很破败了,家中也没有了亲人,但我依然觉得很亲切。 虽然回家乡的数次不多,但我觉得家乡建设得不错,家乡很美,家乡的人很热情。我家至今仍然保持着家乡的一些生活习惯,比如夏秋时节煲老火汤,我和妻子在家说广东话,因为她也是广东人。 家乡建了院士路之后,我在院士路走过两次。为院士们铸的铜像很像,我和妻子都跟铜像合照了。家乡政府重视科技,尊重科技工作者,这比我自己获得什么奖还高兴,我盼望自己的科技发明能应用到家乡的建设中去。 永远怀念余院士!

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn